-

FACEBOOK -

TWITTER

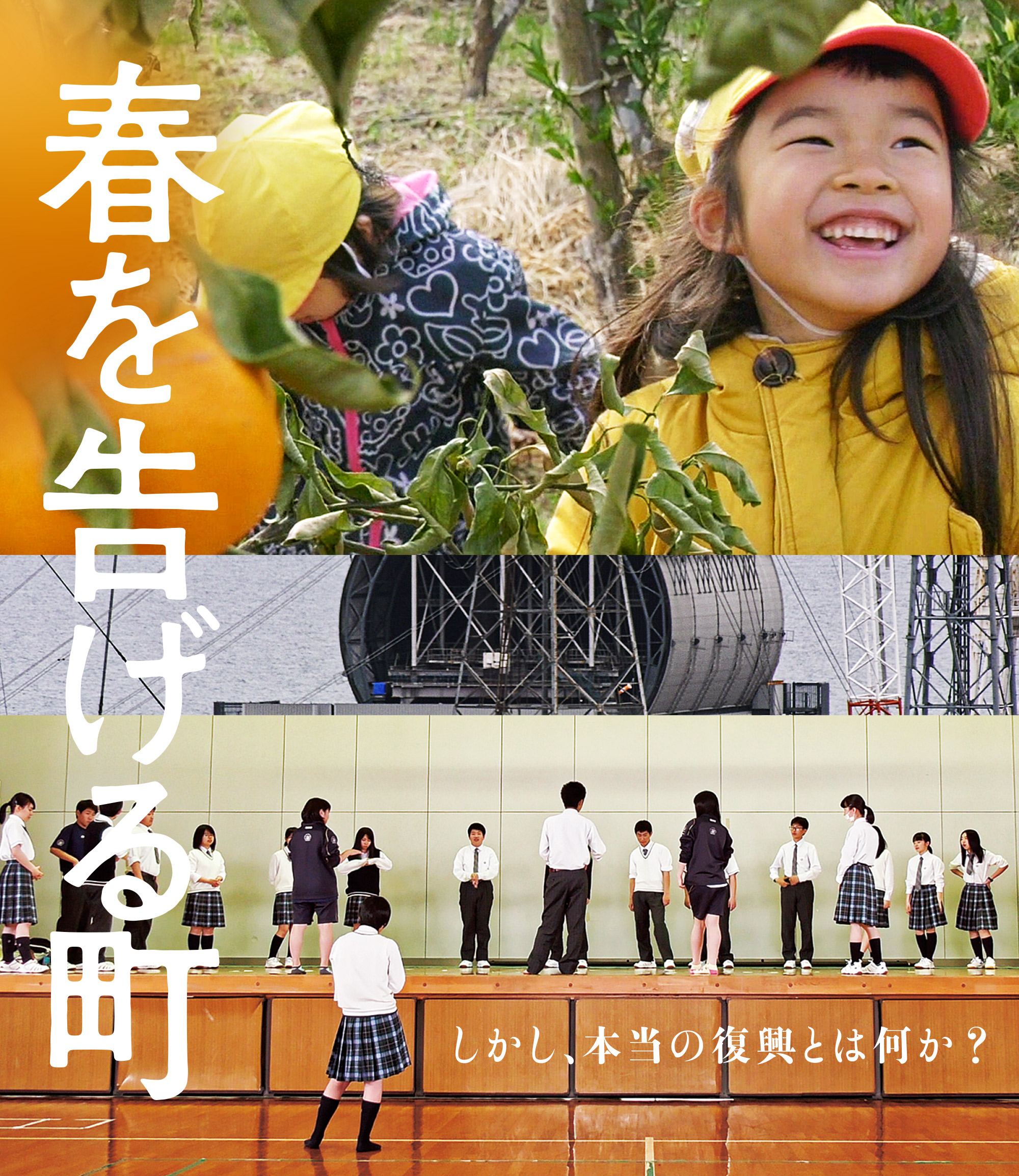

イントロダクション

本当の復興とは何か?

その答えを、

希望とともに映し出す。

東日本大震災の発生直後から全町避難を余儀なくされ、東京電力や自衛隊の前線基地となった福島県双葉郡広野町。あれから9年――「復興五輪」をかかげる2020年東京オリンピックの聖火リレーは、この町からスタートする。

けれど、その「復興」って何だろう? 「絆」「再生」「共同体」といった言葉に、つい白々さを感じてしまう……そんなあなたにこそ、この映画を観てほしい。

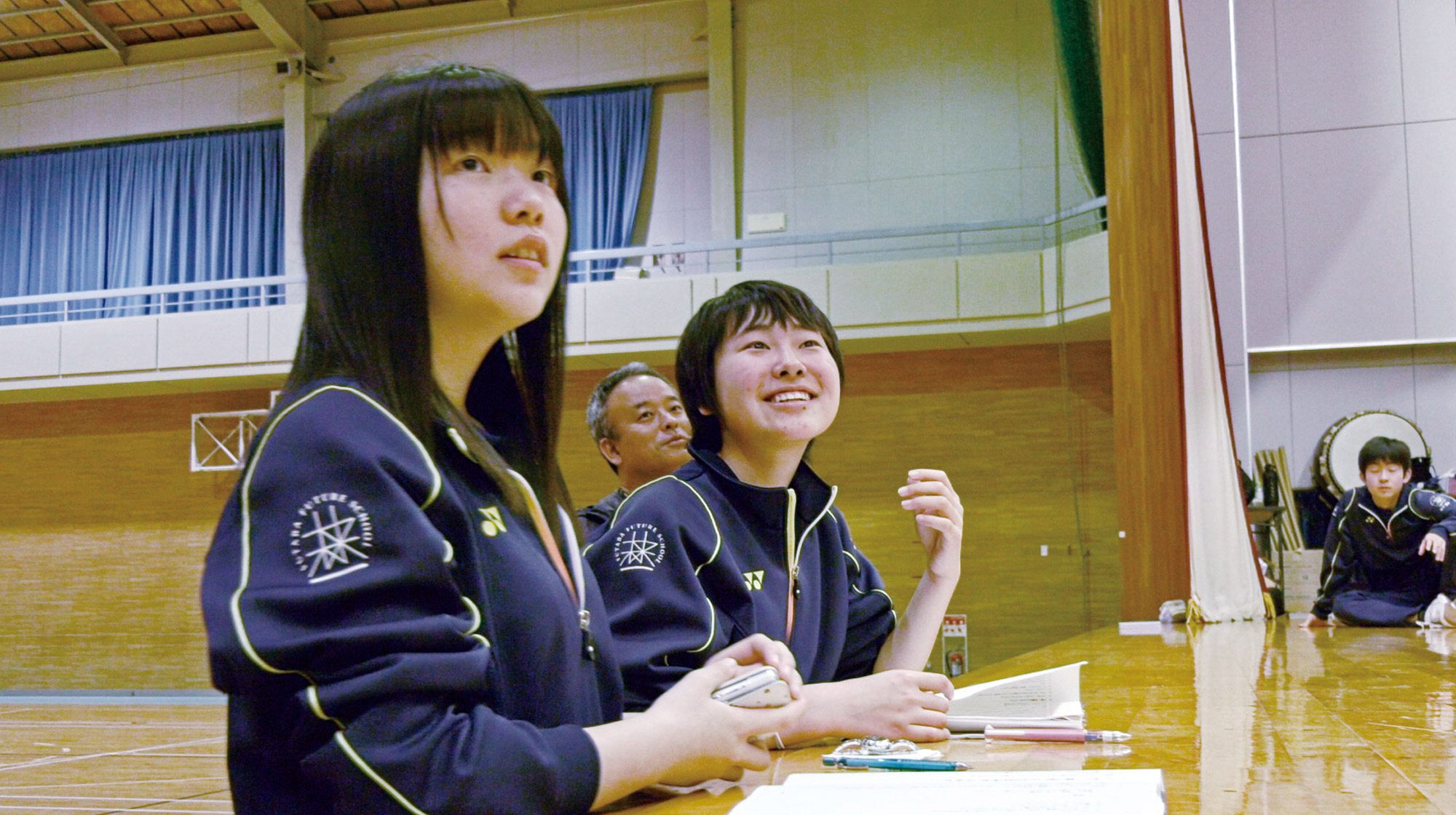

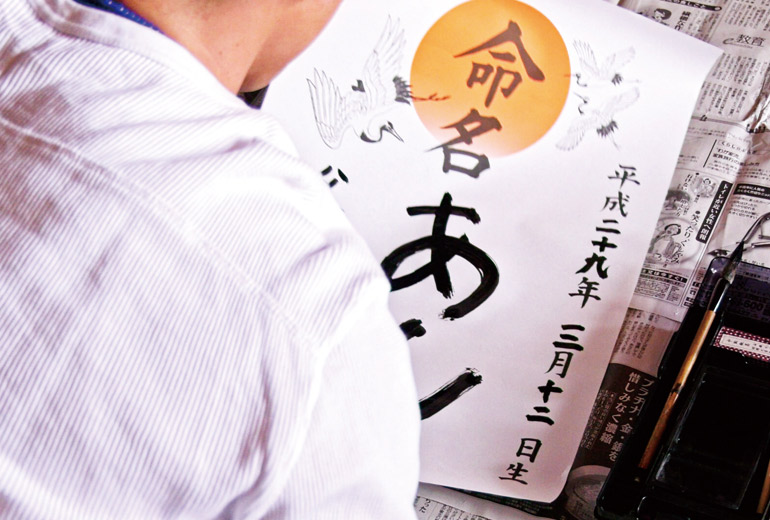

『春を告げる町』が描くのは、華やかでシンボリックなセレモニーの後景で、こつこつと日々の暮らしを築いていく人びとの営み。この土地で新たに生まれ、すくすくと育っていく子どもたちの物語。被災体験をモチーフに演劇をつくりあげる高校生たちの青春。広野町を流れるいくつもの時間が交差し、重なりあい、やがて未来をかたちづくっていく。

監督は『ドコニモイケナイ』で2012年度日本映画監督協会新人賞を受賞した島田隆一。編集を手がけたのは『息の跡』『愛と法』などの秦岳志。果たして本当の復興とは何か? 言葉にできないその答えを、映画はそっと静かに映しだす。

スタッフ

監督/撮影/プロデューサー

島田隆一

しまだ・りゅういち

1981年生まれ。ドキュメンタリー映画『1000年の山古志』(橋本信一監督/2009年)に助監督として参加。以降、フリーの映像制作者として、多くの企業用PR映像を手がける。2012年、監督作ドキュメンタリー映画『ドコニモイケナイ』を発表。ユーロスペースほかで公開され、同作で2012年度日本映画監督協会新人賞を受賞。2014年、筑波大学創造的復興プロジェクトが製作する『いわきノート』に編集として参加。プロデュースを手がけた『桜の樹の下』(田中圭監督/2015年)は、山形国際ドキュメンタリー映画祭2015〈日本プログラム〉で上映され、ドイツのニッポン・コネクション2017で観客賞と審査員特別賞をW受賞、第71回毎日映画コンクールドキュメンタリー映画賞を受賞。

助監督/録音

國友勇吾

くにとも・ゆうご

1983年生まれ。2012年、日本映画学校(現・日本映画大学)映像ジャーナルコース卒業。その後フリーの映像制作助手として、企業用PR映像やテレビ番組の制作現場などで活動。現在、初監督作であるドキュメンタリー映画『帆花』を制作中。

編集

秦岳志

はた・たけし

1973年生まれ。大学在学中よりBOX OFFICEの映像制作部でテレビ番組、映画予告編制作を担当。99年よりフリーランスとなり、現在はドキュメンタリー映画と予告編の編集を中心に活動。編集した主な映画作品に、佐藤真監督『花子』(01)、『阿賀の記憶』(04)、『エドワード・サイード OUT OF PLACE』(05)、ジャン・ユンカーマン監督『チョムスキー 9.11 Power and Terror』(02)、小林茂監督『わたしの季節』(04)、『チョコラ!』(08)、『風の波紋』(15)、真鍋俊永監督『みんなの学校』(14/編集協力)、小森はるか監督『息の跡』(16)、原一男監督『ニッポン国VS泉南石綿村』(17) 、戸田ひかる監督『愛と法』(17)など。

整音

川上拓也

かわかみ・たくや

1984年生まれ。映画美学校ドキュメンタリーコースで学んだ後、フリーの録音・編集としてドキュメンタリー映画を中心に活動。録音担当作品に酒井充子監督『ふたつの祖国、ひとつの愛 イ・ジュンソプの妻』(14)、小林茂監督『風の波紋』(16)、石原海監督『ガーデンアパート』(17)、福間健二監督『パラダイス・ロスト』(19)。整音担当作品に田中圭監督『桜の樹の下』(15)、小森はるか監督『息の跡』(16)、池添俊監督『朝の夢』(19)。録音・編集担当作品に酒井充子監督『台湾萬歳』(17)、大浦信行監督『遠近を抱えた女』(18)など。作り手によるドキュメンタリー雑誌「f/22」編集委員。

音楽

稲森安太己

いなもり・やすたき

1978年生まれ。2009年よりドイツに在住し、現在フリーランスの作曲家として活動しながら、デトモルト音楽大学やケルン音楽舞踊大学で講師として後進の指導にも当たっている。2018年、ミュンヘン・ビエンナーレでオペラ『ヴィア・アウス・グラス』を発表。ベルリン・ドイツ・オペラによってミュンヘンとベルリンで公演され、ドイツ、スイス、日本のメディアで高い評価を受ける。2019年、NHK-FM『現代の音楽』にて特集作曲家として室内管弦楽のための大規模な作品『思惑』を発表。2007年日本音楽コンクール第1位、2019年芥川也寸志サントリー作曲賞ほか。

劇場情報

2021年1月27日現在

※やむを得ず上映劇場、上映スケジュールが変更となる場合がありますので、鑑賞の前に必ず各劇場にご確認ください。

劇場イベント情報

<「仮設の映画館」|『春を告げる町』オンラインイベント>⦿5月24日(日) 15:00より島田隆一(『春を告げる町』監督)と佐々木美佳(『タゴール・ソングス』監督)のオンライントークを行いました。

●配信映像は<こちら>でご覧いただけます。

| 地域 | 劇場 | 電話番号 | 公開日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 東京都 | シネマ・チュプキ・タバタ | 03-6240-8480 | 2021年3月1日(月)~3月14日(日) *水曜休映 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 富山県 | ほとり座 | 076-422-0821 | 2021年3月6日(土)~3月12日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 鹿児島県 | ガーデンズシネマ | 099-222-8746 | 2021年3月12日(金)~3月14日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 京都府 | 出町座 | 075-203-9862 | 近日公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 東京都 | ポレポレ東中野 | 03-3371-0088 | <上映終了> 9/22(火・祝)、9/25(金)上映 東京都 |

ユーロスペース |

03-3461-0211 |

<上映終了> |

6月1日(月)~6月19日(金)まで 神奈川県 |

横浜 シネマジャック&ベティ |

045-243-9800 |

<上映終了> |

10月3日(土)~10月9日(金) 神奈川県 |

あつぎのえいがかんkiki |

046-240-0600 |

<上映終了> | 7月11日(土)〜7月24日(金) 神奈川県 |

川崎市アートセンター |

044-955-0107 |

<上映終了> |

6月16日(火)~6月28日(日) ※〔仮設の映画館〕での上映はありません※ 北海道 |

シアターキノ |

011-231-9355 |

<上映終了> |

6月27日(土)~7月3日(金) 宮城県 |

フォーラム仙台 |

022-728-7866 |

<上映終了> |

5月29日(金)~6月4日(木) 福島県 |

まちポレいわき |

0246-22-3394 |

<上映終了> |

4月3日(金)〜4月16日(木) 福島県 |

フォーラム福島 |

024-533-1717 |

<上映終了> |

6月5日(金)〜6月11日(木) 新潟県 |

シネ・ウインド |

025-243-5530 |

<上映終了> |

5月16日(土)~5月22日(金) 石川県 |

シネモンド |

076-220-5007 |

<上映終了> |

6月27日(土)〜7月10日(金) 愛知県 |

名古屋シネマテーク |

052-733-3959 |

<上映終了> |

4月4日(土)〜4月17日(金) 長野県 |

松本CINEMAセレクト |

0263-98-4928 |

<上映終了> |

6月27日(土)のみ 長野県 |

上田映劇 |

0268-22-0269 |

<上映終了> |

6月1日(月)〜6月12日(金) 大阪府 |

第七藝術劇場 |

06-6302-2073 |

<上映終了> |

5月30日(日)〜6月12日(金) 京都府 |

京都シネマ |

075-353-4723 |

<上映終了> |

4月4日(土)〜4月17日(金) 兵庫県 |

元町映画館 |

078-366-2636 |

<上映終了> |

7月4日(土)~7月10日(金) 兵庫県 |

豊岡劇場 |

0796-34-6256 |

<上映終了> |

6月26日(金)~7月9日(木) 広島県 |

横川シネマ |

082-231-1001 |

<上映終了> |

5月11日(月)~5月29日(金) 福岡県 |

KBCシネマ1・2 |

092-751-4268 |

<上映終了> | 9月15日(火)のみ |

コメント

順不同・敬称略

「面白い!」としか言いようがない。「面白い」の定義をするとしたら、僕にとっては今この映画のことだ。故郷に帰るおばちゃんたちや若い夫婦の一家や高校生らに感動したり爆笑したり(犬もアヒルも最高!)。

あえて例にあげるなら、同じく故郷の話である『わが谷は緑なりき』のあの母ちゃんが、暗い世相にありがちな感傷や決まりごとになんか絶対に流されない態度を貫くあの感じ、あのユーモラスさ。あれが、昔話の中でなく、自分と地続きの町にいま存在していること。それがなぜかたまらなく嬉しい。カメラの前では最初に消えて無くなってもおかしくないようなユーモラスな瞬間すらも丸ごと込みでナマを記録するという大仕事をやってのけた、この映画の作り手たちや出演に応じた方たちの間の信頼関係の構築を心から尊敬します。

「こんなに面白くていいのか?」なんて逡巡しかねない時に、そんな感傷なんか吹き飛ばして、「映画=人生だとしたら、面白くなくちゃ困る、面白くていいに決まっている」という感じだろうか。映画の面白さは人の尊厳に関わるということを当たり前のこととして引き受けて、本当に面白い映画になっていて、凄い。こんな面白いものに立ちあわせてくれて、感謝します。

三宅唱

映画監督

6年のあいだ、家主の帰りを待っていたストーブに火が点く。カメラがその瞬間に一緒にいて、この火にあたれることを羨ましく思った。じんわりとスクリーン越しにも熱が伝わってくる。

そんな風にこの映画には、広野のあちこちに手探りで再び火を灯していく人々と、それによって紡ぎ直されていくまちが記録されている。帰ることを選択した人たちが、やっとの思いで同じ場所に立ち「帰ってきたんだな」「また始まるんだな」と隣にいる人と分かち合う顔が、それまでの葛藤の時間を写している。その顔を忘れたくないと思う。本当の安心って何によって得られるのだろうと、この映画を観てから考え続けています。

小森はるか

映像作家

悲しむひと、これからやり直すんだと前を向くひと、過去にしがみつくひと、よそものの無理解に怒るひと、すべてを受容するひと。 美しいHIRONOで「復興」を思い思いに表現する人々を見ていると、絶望すらいとおしく感じる。 これは、2010年代、まだ人々が「復興」を信じられていたころの記録です。

岡映里

作家/「境界の町で」

火は浄化である。夜明けの田に放たれた火は、世界がもう一度立ち上がることを約束している。でも、どうやって? 少年少女たちは真剣に考える。口にされた言葉が次々と突き崩される。だが舞台は実現される。これは死と再生という、世界の大きな劇に立ち会おうとしている映画である。

四方田犬彦

映画誌・比較文学研究家

福島県浜通りに特有の、ずっこけるような、それでいて醒めた「笑い」のかたちがある。それがこんなにも親密に、間近から記録されたことがかつてあっただろうか。これが福島の魂だ!今後、広く長く見つづけられることを願う。

三浦哲哉

映画研究者

この映画はひとつの日本人論だ。分断することで浮かび上がる集団の形ではなく、目に見えないものをつないでいく営みを撮ることを選んだ勇気と知性にあっぱれ。

藤岡朝子

山形国際ドキュメンタリー映画祭理事

ゲームのように人生は、現実は、

リセットして、やり直すというわけにはいかない。

しかし、春は繰り返し巡ってくる。

そして、人生は続く。

この容易でなさを、どのように生きるか。

広野の暮らしと、私たちの生活は地続きである。

七里圭

映画監督

世の中が理解したいように被災地を理解し、“復興”の概念だけが独り歩きしていく中で、現地の人びとは誰よりもその意味を反芻し、立ち止まったり振り返ったり、ときに忘れたりしながらも自分自身の人生を生きている。そんな当たり前のようでいて見過ごされがちな大切なことを、島田監督は一つの自治体に生きる様々な立場の人の姿を通して立体的・多面的に見せてくれた。その意味では、本作はこの時期に作られた震災を扱った映画として、集大成的な厚みと説得力を持った作品なのではないか。

そして素晴らしかったのは高校生のあの演劇。人が一生かけても分からないかもしれない大事なことに、この子たちはもう触れてしまったのだなとただただ驚愕する。こうして生きている人たちがいるのに、私たちは他者を分かろうとする努力を止めて、考えることを止めて、どこに向かっていくのだろう。

我妻和樹

映画作家『願いと揺らぎ』